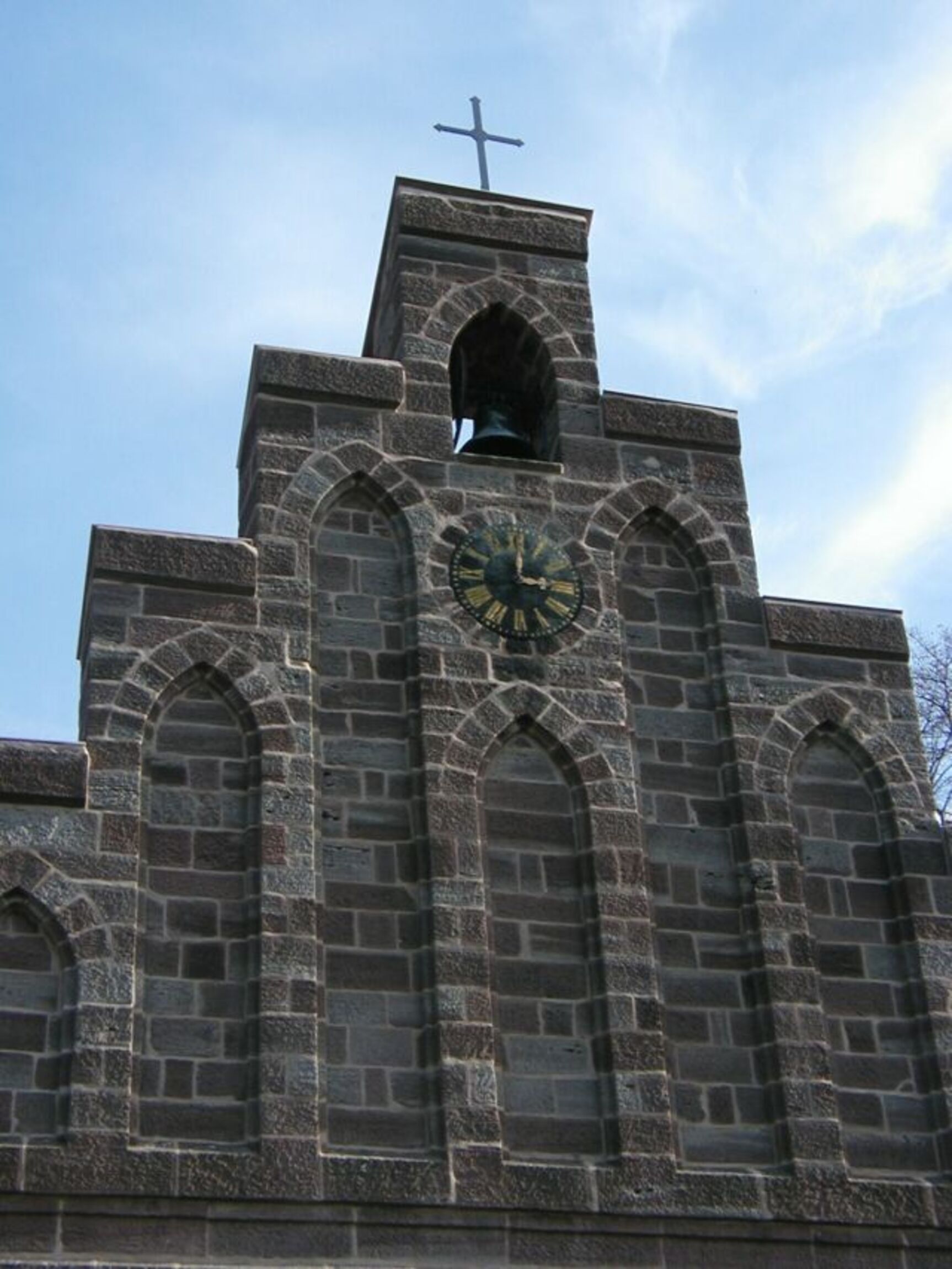

Das Kloster Hilwartshausen (gegr. 960)

seine baugeschichtlichen und spirituellen Spuren in und um Hilwartshausen und Gimte

Eine adelige Witwe namens Aeddila schenkte nach dem Tod ihrer Kinder mit Zustimmung ihrer verbliebenen Erben Hof, Geschirr, Grund und Boden in Hilwartshausen der Kirche.

Kaiser Otto I. verfügte am 12.2.960, „von dem aufrichtigen Willen beseelt, etwas zu tun aus Liebe zu Gott und um des Heiles unserer eigenen Seele willen wie auch den Seelen der vorher erwähnten Matrone und ihrer Miterben, eine Junfrauenkongregation in Hilwartshausen anzusiedeln“ (Stiftungsurkunde, Niedersächsisches Staatsarchiv Hannover).